« MAKE IT WORK – LE THEÂTRE DES NEGOCIATIONS », NANTERRE-AMANDIERS

Make It Work – Le Théâtre des négociations / Nanterre Amandiers / 29 – 31 mai 2015.

Un écosystème aux dimensions du théâtre, ouvert vers la ville

Sur le plan d’eau du parc André Malraux, des bouées flottantes façon piscine municipale balisent un couloir de natation qui pointe au loin vers le théâtre Nanterre-Amandiers. Encore trois minutes de marche en suivant un raccourci et le sentier surplombant nous offre une vue imprenable sur les coulisses de Make It Work : derrière les hautes herbes, les murs coulissants de la salle Transformable sont souvent entrebâillés, laissant apparaître une étonnante agitation. L’entrée dans le Théâtre des Négociations se fait par les entrailles du bâtiment. Descendre quelques marches et se retrouver comme en apesanteur dans une salle plongée dans l’obscurité où évolue un globe terrestre, support d’un texte de préambule dont le défilement rappelle le générique de la Guerre des étoiles.

Une zone de repos aménagée en autant de banquises flottantes sous les auspices de la neige ouatée qui recouvrait le plateau de la Mélancolie des dragons, les immenses ateliers de fabrication de décors, évoquant quant à eux la Turbine Hall de la Tate Modern, sous le soleil irréel d’Olafur Eliasson, qui accueillent la mare primordiale de Big Bang et ses canots pneumatiques – les différents espaces du Centre Dramatique National Nanterre-Amandiers respirent, sous l’impulsion de Philippe Quesne, les atmosphères poétiques si denses et particulières de certaines de ses pièces. Le parcours même des spectateurs, à travers le parc et jusqu’au cœur du théâtre, s’apparente à un Bivouac, comme ceux qu’il a déjà imaginé dans des forêts et jardins, souvent à la tombée de la nuit, ou encore au MoMA PS1 à New York, Bivouac étendu cette fois-ci à l’échelle de la ville. Enfin la cabine en verre de Swamp Club, transformée pour l’occasion en régie technique, s’est enracinée en haut de la Grande Salle et son biotope prolifère sur plusieurs rangés de gradins.

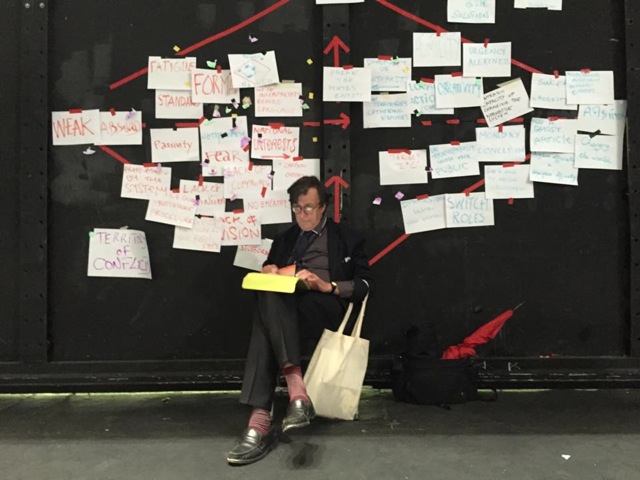

Aucun détail n’est laissé au hasard. Les architectes de RaumlaborBerlin accompagnent Philippe Quesne dans cette aventure. Ils ont également dessiné les tables de travail des négociateurs, ou encore les estrades disséminées stratégiquement dans le hall du théâtre qui favorisent la rencontre de ces mêmes négociateurs avec le public lors des moments où ils viennent faire le point sur les avancées de leurs travaux. Car derrière les portes de la salle Transformable, Make It Work bat son plein. Sous l’impulsion du SPEAP, laboratoire de recherche et d’expérimentation Arts Politiques, fondé par Bruno Latour, anthropologue et épistémologue, quelques 200 étudiants de Sciences Po et des écoles partenaires en France et à travers le monde, de Tokyo à Sao Paolo, Sydney ou Beijing, sont plongés dans un jeu grandeur nature se proposant de simuler avant la lettre la conférence sur le climat, la fameuse COP 21, qui va avoir lieu à Paris en décembre 2015.

Plusieurs régimes de visibilité

Réimaginer la COP 21 – donner la voix aux acteurs non-humains

Au départ, la frustration générée par l’échec de la Conférence des parties sur les changements climatiques, COP 15, de Copenhague, en 2009, où les intérêts géopolitiques liés à la souveraineté des états avaient prévalu sur une vision d’ensemble. Laurence Tubiana, qui intervient sur la scène de Make It Work à la fois en tant que directrice de recherche et enseignante à Sciences Po et ambassadrice chargée des négociations, représentante spéciale du gouvernement français pour la COP 21, précise d’entrée de jeu qu’il s’agit de tirer les leçons des précédentes négociations et de faire différemment : représenter les voix qui ne sont pas entendues en règle générale dans ce genre de rencontres, complexifier, ajouter des intervenants. Ainsi, la grande originalité de cet exercice tient au fait d’y introduire des acteurs non-humains : les forêts, les sols, les océans, internet, ou encore les espèces en voix d’extinction. Et Bruno Latour d’appuyer la cohérence de cette démarche et de rappeler que le théâtre est le lieu par excellence qui, depuis des millénaires, sait faire entendre ces entités non-humaines. La fiction devient, lors de cette semaine d’expérimentation, l’outil privilégié de l’innovation interpersonnelle, à même de dresser une nouvelle vision du futur, au delà des compétences techniques et juridiques dont les étudiants font certainement preuve.

Une effervescence contagieuse

Séances plénières, groupes de contact, discussions et initiatives informelles ont donc rythmé jour et nuit les négociations derrière les portes de la salle Transformable. Les passions s’enflamment, des vocations se révèlent, l’effervescence est maximale, elle transpire à travers les murs, irrigue les différentes espaces, contamine également le public. Le théâtre retrouve l’une de ses vocations premières, essentielle de nos jours : lieu d’échanges et de débats, de circulation non hiérarchisée d’idées. De concert avec les équipes de Nanterre-Amandiers, les élèves du SPEAP veillent d’ailleurs à ce que les flux soient tendus. Les visites guidées s’enchainent, davantage que de médiation, il s’agit d’initier des foyers de prise de conscience, de susciter l’envie de prendre la parole, le désir de s’impliquer dans ce débat de société qui nous concerne tous, de disséminer les germes propices à imaginer le futur au-delà des modèles prêts-à-penser.

Différents niveaux de visibilité, différents régimes performatifs, différents enjeux sous-tendent Make It Work. Les initiateurs de cette manifestation, Nanterre-Amandiers, SPEAP et Sciences Po entretiennent des rapports complexes. Davantage que simples masses critiques, les 200 étudiants négociateurs, et par contagion les spectateurs qui les rencontrent, deviennent des acteurs à part entière du projet.

Métabolisme

Tout un programme, Métabolisme, est imaginé autour du Théâtre des négociations : installations vidéos, dont celle de Fabrice Gygi mise à disposition pour l’occasion par le Frac Ile-de-France, projections de films et conférences. Dominique Gonzales-Foerster nous entraine dans ses paysages dystopiques nourris de l’imaginaire de J.G. Ballard, du désert de White Sands au parc Inhotim à Belo Horizonte. Variant les amplitudes temporelles à l’échelle géologique, Jan Zalasiewicz explicite le concept d’Anthropocène et le radical changement de paradigme quant à l’action humaine sur l’environnement terrestre qu’il pourrait imposer. La philosophe Vinciane Despret s’entretient avec l’anthropologue Eduardo Viveiros de Castro sur les modes de cohabitation d’un monde multiple. Les formats de ces interventions sont plutôt classiques, s’apparentent à une démarche de mise en partage et de transmission de savoirs explicitement revendiquée par Make It Work. Ils offrent également des éléments et nouvelles perspectives qui permettent de mieux saisir les enjeux de l’urgence climatique au cœur des négociations. La discussion entre l’ethnopsychiatre Tobie Nathan et l’artiste-consultant François Deck permet de faire entendre quelques unes des interrogations propres aux élèves du SPEAP et surtout engage les spectateurs à quitter leur place attitrée et à monter sur scène pour exprimer leurs inquiétudes, préoccupations et points de vue sur la situation.

Sortir le théâtre du régime spectaculaire, donner du temps au dialogue, à la négociation, à la recherche, à l’être ensemble

Fidèle à une démarche qui était la sienne depuis les débuts de Vivarium Studio, Philippe Quesne met en place les conditions pour qu’un environnement vivant puisse se déployer, multiplie les points de contact entre la fiction artistique – et, dans ce cas particulier, politique – et la vie quotidienne. Les 200 étudiants de Sciences Po sont au centre de son attention, vivier d’expérimentation et forces vives de la société de demain.

« Nous n’avons pas les mots » – vers une rupture épistémologique

Au terme du premier jour d’ouverture au public, à la fin de la cérémonie inaugurale, le système semble se reproduire à l’identique, sans accrocs, langue de bois et formules de bonnes intentions à l’appui, malgré son déplacement sur un plateau de théâtre et quelques timides tentatives dans un autre registre de la performativité. L’heure est à la déprime. Le projet pouvait effectivement se contenter d’exposer un état des choses et les mécanismes du pouvoir. La situation évolue pourtant rapidement. La prise de conscience est radicale : « comment s’accorder sur une vision du futur quand nous n’avons pas une même vision du présent ? » Le cadre onusien, que les étudiants de Sciences Po s’étaient donnés, menace d’exploser. Pour simplifier un contexte marqué avant tout par la prise de responsabilités individuelles, plusieurs courants contradictoires se précisent : les « bons élèves » qui s’en tiennent aux contraintes techniques et juridiques, ceux qui veulent faire évoluer le système de l’intérieur, ceux enfin qui tentent de changer complètement de formats : des pancartes affleurent dans les herbes hautes aux alentours du théâtre, des proto-rituels sont performés alors que la soirée est déjà avancée et que la dernière nuit de négociations promet d’être blanche.

La signature de l’accord, annoncée dans le programme « à la manière des cérémonies de l’ONU », est retardée de plusieurs heures. Dans l’après-midi de dimanche, le public est gagné par la fièvre des débats, les spectateurs sont de plus en plus attentifs aux arguments des uns et des autres. L’hyper-médiatisation de l’événement contribue à installer de plain-pied cette fiction dans la réalité. Davantage que le résultat final, les processus souterrains enclenchés tout au long de la semaine sont passionnants. Il n’en reste pas moins troublant de découvrir dans la presse, dès le lendemain, une déclaration de Ségolène Royal qui reprend presqu’à la lettre la première conclusion des étudiants protagonistes de Make It Work portant sur la nécessité de repenser les cadres des négociations de la COP 21. Le projet artistique court-circuite et irrigue le système. Au delà d’une prise de position dans les médias, dont il faut espérer qu’elle ne soit pas simplement opportuniste, il y a surtout ces jeunes personnes qui ont donné voix aux océans ou à la région saharienne, qui ont fait éclater les délégations nationales, ont essayé d’utiliser des manières de faire horizontales et qui seront sans doute mordus à vie, conscients de la possibilité effective d’un changement de paradigme.

Comme un Pavillon français d’une Biennale de Venise hors les murs

Projet ambitieux, à visée à la fois artistique, pédagogique, de recherche et de transmission, Make It Work s’apparente à des propositions complexes, dispositifs d’expérimentation de dynamiques de groupe et de production d’un savoir collectif, dont la Biennale de Venise offre cette année une visibilité certaine. Moins polémique que le Pavillon Islandais, car en prises avec une question de société beaucoup plus diffuse et à moindre impacte médiatique, le Théâtre des Négociations gagnerait à être pensé selon des logiques que mobilise Olaf Nicolai pour la chorégraphie mystérieuse de son Giro de sept mois sur le toit du Pavillon Allemand, foncièrement connecté à l’environnement immédiat et aux conditions atmosphériques, lié également à l’économie souterraine, à l’écosystème de la ville et de ses marchés noirs. Une même vision du politique, qui agit en infra, dans le quotidien, en marges des institutions et des systèmes, est paradoxalement à l’œuvre dans ces propositions. Philippe Quesne invite à Nanterre-Amandiers le politique avec ses professionnels et apprentis, expose ses techniques rodées et ses mécanismes, le déterritorialise dans une fiction expérimentale, pour qu’il s’extraie des sphères opaques et calfeutrées et devienne le liant d’une discussion que peuvent engager, par exemple, dans le hall du théâtre, un artiste parisien, une habitante du quartier et un travailleur immigré de l’hôtel qui accueille les étudiants négociateurs.

Affranchir le théâtre des seuls impératifs du régime spectaculaire, donner du temps au dialogue, à la négociation, à la recherche, à l’être ensemble en tant que multitude, l’inscrire dans le temps long et diffus des arts plastiques et, au-delà, de la vie. Le pari de ce jeune directeur de Centre Dramatique National et de ses équipes est réussi.

Smaranda Olcèse